記事内に広告が含まれています

自分を語るにしても商品を語るにしても、ストーリーが効果的であるのはわかるのですが、悩ましいのが「どのようなストーリーを構成すれば、読者(お客様)に伝えることができるか」という課題です。

なんとか頑張ってストーリーを作成したけれど、読者が面白いと思わなかったら意味がありません。

そこで、魅力的な伝え方ができるストーリーの作り方について、これなら誰でもできそうなノウハウ本がありましたので紹介させていただきます。

「ストーリーブランド戦略」です。

2023年12月末、本書のアフィリエイトは終了しました。

目次

ストーリーブランド戦略|ダイレクト出版

伝え方が悪いのはひとりよがりのせいだ

私の話になりますが、伝え方について課題を抱えています。

例えば、ブログ記事を書いているとき、頭では「読者目線で」と思っていても、いつの間にか自分の言いたいことを好きなように書いてしまうのです。「読者目線の思考」という意識がありながら、「自分の好きなことを書きたい私=ひとりよがり」が出てくるのです。そして、伝え方においては、いつも「ひとりよがりな私」が勝ち「読者目線の思考の私」が負けてしまいます。

職場で資料作成している時も同じです。読者のことを想って面白い伝え方を考えていても、いつの間にか自分の伝えたいことを盛り込みすぎてダメ出しされます。やっぱり「ひとりよがり」が勝つのです。

「ひとりよがり」に任せて、ウケればよいのですが、たいていはスベッてダメ出しされます。そのたびに、打たれ弱い私は自分のすべてが否定されているようなマインドになり、悔しさ、情けなさ、自分への怒りでモチベーションも下がりまくるのです。(情けねぇ)

こういうときは、テンプレートやフレームワークがあると楽です。自分流を磨く前に、まずは型を身につけるのが大事。型を身につけることで、型破りができるわけですからね。

そして、そんな課題を解決してくれそうなテンプレートやフレームワークが「ストーリブランド戦略」なのです。

伝え方としてストーリーがよいのはなぜ?

この本は、伝え方を簡潔なストーリーにするフレームが紹介されています。そもそも何かを伝えるために、何故ストーリーが効果的なのかは押さえておきたいところです。その点については、本書のP22とP23に書いてありました。

脳は情報を処理するときにカロリーを消費する。だが、不要な情報でカロリーを消費するのは避けたい。

無駄なカロリー消費は生存の欲求に反するからだ。ストーリーブランド戦略(P22)より

たくさんのカロリーを消費せずに済むよう情報を整理できる最強の手段は「物語」である。

ストーリーブランド戦略(P23)より

読み手が負担を感じずに情報整理することができるのがストーリーの力、この点がストーリーを使う意味になります。忙しくて疲弊する世の中を生きている私たちですから、伝える側が読み手に負担を与えないようにすることは、大事なことだと思います。

では、読み手に負担を与えないストーリーを作ることができる「ストーリーブランド戦略」のフレームワークとは一体どういったものなのでしょうか?

わかりやすい伝え方ができるストーリーブランド戦略

フレームワークを理解する前に、「ストーリーブランド戦略」の考え方を理解する必要があります。それは、本書P4の冒頭で語られています。

本書で述べるのは企業の物語を伝える方法ではない。そんな本は時間の無駄である。消費者は普通、企業の物語に関心なく、自分の物語を気にかけている。

物語の主人公は商品やサービスではなく、顧客である。桁外れの成功を収めるすべての企業はそのことを知っている。

本書では、7つの要素で構成される枠組み(フレームワーク)を紹介する。ストーリーブランド戦略(P4)より

主人公は、企業ではなく顧客である。それが、ストーリーブランド戦略の大事な考え方のようです。私のようなひとりよがりな文章を書く人は、自分を主人公にしています。だから読者にとってつまらないのです。ほんと申し訳なく思います。

では、顧客を主人公にするストーリーブランド戦略のフレームワークには、どのような要素があるのでしょうか?

ストーリーの7つの要素

たいていの物語は次のように要約できる。

何らかの目的を持つ主人公が、それを達成する前に問題に出くわす。主人公が絶望の淵に立たされたとき、導き手が現れて、計画を授け、行動を促す。その行動により、主人公は失敗を回避して、成功に至る。ストーリーブランド戦略(P35)より

上記の説明の黒太字部分がそのまま、フレームワークの7つ要素になっております。つまり、次の7つです。

1.主人公

2.問題の特定

3.導き手の登場

4.計画の提示

5.行動の喚起

6.回避したい失敗

7.成功する結末

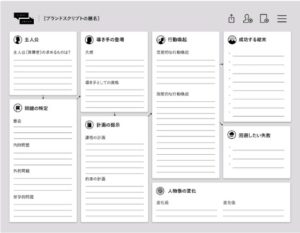

各要素の詳しい書き方は本書で学ぶとよいでしょう。魅力的なのが、上記7つのフレームワークは紙一枚でまとまっているところです。わかりずらいかもしれませんが、本書P53のスクリプトを見ればなるほどと思われると思いますので、そのスクリプトの画像を↓で紹介します。

このスクリプトを埋めていけばよく、他の要素は必要ないようです。あれもこれも詰め込みたくなると思いますが、読者(顧客など)に伝わらなければ意味がありません。このスクリプトにそえば、良いストーリーが書けるようになるとのこと。

本書にはスクリプトは添付されてませんでしたが、P53に見本がありますので、ご自身で作成することができます。あるいは、スクリプトを作成しなくても、アウトライナー(Dynalist)を使用している人は7つの要素を並べておくのもありです。やりやすいように工夫してみましょう。

伝え方を簡潔にまとめる3つの質問

会社が発信する物語をわかりやすくし、物語が顧客自身のことであると感じさせるためには、次の3つの質問に答えられる必要があるとのこと。

1.主人公は何を求めているのか

2.主人公が望みを叶るのを妨げているのは何か

3.望みを叶えた場合(または叶わなかった場合)、主人公はどうなるのか?

文章を書いていると何でもかんでも情報を詰め込みたくなるのですが、それでは読者が混乱しますし、わかりずらければ伝わりません。そこで、この3つの要素を押さえて、シンプルにわかりやすく伝える必要があります。押さえておきたいポイントです。

4つの要素を組み込んだ一言紹介文

それともう一つ。会社や商品を一言で伝える必要があります。

会社の一言紹介とは、「お仕事は何ですか」という質問に対する、これまでよりもずっと効果的な回答である。

いわゆるスローガンやキャッチコピーの枠にとどまらず、消費者が商品やサービスを必要とする理由に気づいてもらう一言である。ストーリーブランド戦略(P198)より

ここでも語られていますが、あくまでも主人公は顧客(消費者)です。だからこそ企業や商品のイメージを伝えるキャッチコピーだけでは駄目だよということなのです。

ではその4つの要素とは何かと言いますと、以下の4つになります。

1.主人公

2.問題

3.計画

4.成功

前述のフレームワークの7つの要素のうち、この4つを使えば一言紹介文が作れます。この一言紹介文のノウハウがわかっただけでも、この本を買って得したなと思いました。

一言紹介文の作り方は、本書P202の具体例がわかりやすいので引用します。

・主人公:子育て中の母親

・問題:忙しさ

・計画:短期間で効果のあるトレーニング

・成功:健康を維持し、活力を取り戻す

・「忙しいお母さんが、健康を維持して元気を取り戻せるように、短時間で効果のあるトレーニングを提供しています。」ストーリーブランド戦略(P202)より

単なるキャッチコピーではなく、主人公が商品によってどう変化するかが語られています。

顧客(消費者)を主人公にすること、なんて当たり前のことかもしれませんが、意識していなければ忘れてしまいがちです。しかし、このストーリーブランド戦略のフレームワークがを使えば、必ず顧客中心のストーリーを作れます。

私の「ひとりよがり」が現れても、ストーリーブランド戦略のフレームワークでやっつけることができそうです。そこで試しに、今回の私の課題を例にして「ストーリーブランド戦略」の紹介文を作成してみます。

・主人公:ブロガー

・問題:ひとりよがりなつまらないストーリーを書くことに悩んでいる

・計画:フレームワークを利用して面白いストーリーを書く

・成功:読者が夢中になって読んでくれるストーリーが書ける

「ひとりよがりでつまらないストーリーを書くことに悩むブロガーに、読者が夢中になって読んでくれる面白いストーリーが書ける、フレームワークを提供してます。それがストーリーブランド戦略です。」

あっ、できました。この4つの一言紹介文のフレームワークは、かなり良いですね。めちゃくちゃ簡単です。

ストーリーブランド戦略(ダイレクト出版)まとめ

ストーリーブランド戦略のフレームワークで伝え方の練習だ!

主人公は顧客(消費者)である。

当たり前のようでいて忘れてしまいがちなことですが、きちんと消費者=読み手を意識して表現することが、「ひとりよがり」に勝つ秘訣であり、そのためには本書のフレームワークが武器になることがわかりました。

誰だって、自分が主人公として語られているストーリーなら、注目してくれますよね。だから読み手を主人公にするのです。

本書は、「どうわかりやすく伝えるか、どう情報を整理していくか」という点について、その方法論が体型化された本ですので、すでにストーリーに書き慣れている方が読むとしたら睡眠誘発剤になるかもしれませんが、逆にストーリーブランドのフレームワークで、表現方法を磨きたい人は、よい武器を手に入れることになると思います。

私は「ひとりよがり」のせいでつまらないストーリーを書いてしまっていることが課題ですので、武器としてこの紙一枚のフレームワークを知ることができたのはラッキーでした。

売れる伝え方について勉強中の方は、ストーリーブランド戦略をお読みいただき、簡単に書けるようになっちゃいましょう。