記事内に広告が含まれています

私には3つの上がらないものがあります。

1つ目は『給料』です。上司に媚びらないから。

2つ目は『うだつ』です。一生あがりません

3つ目が『自己肯定感』です。歳を重ねて頑固になりました。

だからこそ、自分の子供には、早い時期から自己肯定感が高い人間になってほしいと思ってます。

子供の自己肯定感が低いのは親のせいなのか。親として、自己肯定感が上がるような接し方があるなら努力します。

そんな親の悩みの答えになるのがこちらの本です。

目次

伸びる子の育て方:自己肯定感を高める取り組みをする

自己肯定感とは

まずは自己肯定感という言葉の定義を本書から引用します。

自分のいいところも駄目なところもひっくるめて自分をみとめ肯定する気持ち。それを自己肯定感と言います。

もっと詳しく自己肯定感について知りたい場合は、こちらの『自己肯定感ノート』がおすすめです。

日本の若者の自己肯定感が低いのは親のせいなのか?

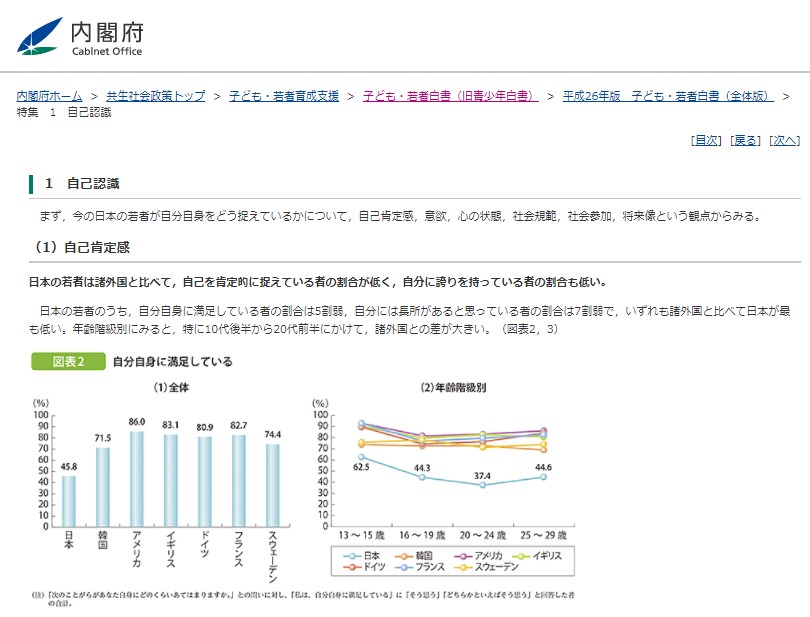

自己肯定感に関して、こんなデータがあります。内閣府「平成26年版 子ども・若者白書(全体版)」のデータです。

日本の若者は、自分自身に満足していると答えた割合が45.8%、逆に言うと54.2%の人が満足していません。データを比較している先進国の中では、日本の若者の自己肯定感が一番低いのがわかります。

その自己肯定感の低さの原因ですが、親の教育と関係あると言えるかどうかは、正直わかりません。学校の教育含め、子供を取り巻く環境も影響しているかもしれないからです。しかし、自己肯定感を高めることができるかどうかは、親の教育と関係があるかもしれません。それは、次のデータから推測できます。

このデータからは、95%の親が、「子供の自己肯定感が大事だ」と思っていることがわかりますが、自己肯定感を高める取り組みを行っていない親も58.5%いるとのこと。

上記の2つのデータ(内閣府とリサーチリサーチ)は、当然、取得時の時期や対象が違いますが、自己肯定感が低い若者54.2%と、自己肯定感を高める取り組みを行っていない親58.5%。この近い数値からも、子供自己肯定感の高低に対する親の影響はあると思われます。

親としても、自己肯定感を高める子育てとはどうすればいいのか、わかりません。どうほめればいいのか、どう注意すればよいのか、どう接すればいいのか、悩ましいものです。

しかしながら、自己肯定感を高める接し方をしないと自己肯定感が低い大人になってしまうかもしれず。

子供の一生を想像したとき、親である自分のせいで自己肯定感が低い大人になってしまったとしたら・・・。親は責任重大です。

自己肯定感が低いとどうなる?5つのこうなるに注意

自己肯定感が低いとどうなってしまうのでしょうか。『自己肯定感ノート』にはこう書かれています。

①過去の失敗にこだわり、次の一歩が踏み出せなくなる

②他人と比較し、劣等感を覚え、自己否定してしまう

③いつも「できない」と思ってしまう

④周囲への依存度が強くなってしまう

⑤誰かのために頑張ることができない

やはり、自分の子供にはこう育ってほしくないです。自己肯定感が高く、困難を突破できる大人に育ってほしいものです。

では、どうすれば自己肯定感が高い子供を育てることができるのでしょうか?

本書では、私の30年近くの現場経験で、実践して効果があった「家庭ですぐできること」を紹介します。

伸びる子の育て方(はじめに)

著者の漆紫穂子さんは、品川女学院の理事長です。長年のご経験から、「どうすれば」の方法を、親へアドバイスしてくれているのが本書です。自己肯定感の高め方を子育ての中でどう取り組むのか、ヒントが得られると思います。

自己肯定感が低い原因=親の影響とならないようできること

それでは、自己肯定感が低い原因は親の影響とならないために、本書で紹介されている数多くあるアドバイスの中から、何点か紹介させていただきます。

長所こそメンテナンスする

よいところを伸ばそうと思ったら、よいところを自覚させる必要があります。まず、長所に目を向けること。できないことより、できていることを探すこと。

悪いところは、直そうと常に意識しがちですが、よいところは放っておきがちです。けれど、長所こそメンテナンスが必要です。

将棋で史上最年少の18歳で2冠達成した藤井聡太さんは、長所を伸ばす教育を受けた典型的な例でしょう。さかなクンもそうだと思います。

『長所を伸ばす』これは出来ていそうで出来ていないことです。勉強で言えば、万遍なく出来ていてほしいと思うのが親心。世間体を考えればしつけも必要ですから、悪いところを直そうと注意ばかりしてしまいます。

ただ、注意した回数以上にほめることも大事なのですね。私もしつけのためとはいえ、厳しく叱ることがありますが、それ以上にほめる回数を増やすよう努力しなくてはなりません。

バランスで言いうと、「ほめるが3なら、叱るは1」です

相手のことを考える意識づけの質問

子供ですから自分のことばかり考えるのは当然です。そんな子供に相手のことを考える意識づけをしたい場合、どうすればよいかも本書の方法が参考になります。

生徒が、「〇〇してほしい」と要望を言ってくることがあります。それが、「周りが見えていないな。自分のことし見えていないな」と思えるものである場合は、

「あなたはそうしたいのね。もし、そうしたら、周りの友だちにとってどうかしら?」

と質問を投げかけます。すると、多くの場合、ハッとした表情をして、

「よく考えたら、やっぱりいいです。では、こういうのはどうでしょう。」

と、相手の立場を考えた意見に変えてきます。

このように子供に対して、相手はどう考えているかと質問することで、相手のことを考えるよう促すことができます。これは、成人発達理論の段階2「利己的段階」から段階3「慣習的段階」への成長を促す二人称視点を備わせる質問と同じですね。

大人も子供も、相手のことを考える意識を持たせるために必要な育て方は、共通しているようです。

感謝の言葉は、「は」ではなく「も」

ここで大事なことは、役に立つことをしてくれたときは、それがどんなに小さなことでも、感謝の言葉を口に出すこと。家族間ではこれを忘れがちです。

反対に、せっかくのお手伝いを台無しにするのは、「今日は、どういう風の吹き回し」という言い方。こんなときは、「今日も、手伝ってくれて助かるわ。ありがとう」と言いましょう。継続してほしいときは、「は」ではなく「も」が大事です。

さすがに「今日は、どういう風の吹き回し」なんて言う親は少ないでしょうが、子どものお手伝いに感謝し忘れることはあると思います。あるいは、手伝って当たり前と思っている方もいるかもしれません。

子供が手伝ってくれたら感謝しましょう。

やり方を具体的に聞く

今まで一人で起きれない子どもが明日から一人で起きなければいけないとします。親とすれば、ちゃんとできるか不安だと思いますが、どうすればいいのでしょうか。

それは、どうやって起きるか、やり方を具体的に聞いてみることです。

「目覚まし時計をふたつ使う」とか、「枕元ではなく遠くに置く」など、子どもの口から「これだったら起きれる」と親が思える方法が出てきたら、ひと安心です。

これは、以前紹介したこちらの著者:黒岩禅さんの本にも似たようなことが書かれてました。

黒岩禅さんの「教えたことを教えてもらう」の考え方に近いです。やはり、良い人材教育というのは、大人相手でも子供相手でも、似たような育て方をします。

ということは、本書のノウハウを学べば、大人の人材教育の場面でも応用が可能と思われます。

まとめ

子供の自己肯定感を高めるのが手遅れにならないように

「お金持ちのように欲しいものを何でも買ってあげれなくても、不自由しない程度の環境や物は用意する。」それが親の役目だと思ってましたが、それは私の生い立ちからくる思い込みでした。

というのも、子ども時代に貧乏だったからといって、今の私の生活に影響を与えているかといえば、まったく与えていないからです。

それは当たり前のことで、大人になり自分で稼いで生活できるようになったわけですから、子ども時代の貧乏は関係ないのです。ですから、子どもに対し、不自由のない環境で育てたとしても、それが子どもの将来の生活へ与える影響は微々たるものだと思います。

しかし、自己肯定感は違います。子ども時代に育っていないと大人になってから、自分はできない人間だという思い込むことで、どれだけのチャンスを棒にふるかわかりません。

幸いなことに、自己肯定感はいつからでも育てることができるとのこと。本書でも漆紫穂子さんがそうおっしゃっております。ならば手遅れにならないよう子どものうちから自己肯定感を育てるのが親の努めですね。

しかしながら、本書のアドバイス通りに子供に接することができるかと言うと、私自身直すところが多すぎて、私にはできないかもしれません。

おっと、自己肯定感が低いのは親の私の方でした(汗)

どなたか、私をほめてください。